農俠會:三農領域產業社群(資源對接、案例分享、線上課程、線下活動)

摘 要:本文運用1900—2010年美國數據和1930—2010年日本的數據, 分析了美國、日本的農場數量、農戶數量、耕地規模和農業政策的變化過程。美國、日本的農場/農戶數量都經歷了從快速減少到緩慢減少并趨于穩定的過程, 兩國幾乎都用了35年左右的時間實現了農場數量的快速減少及其規模化過程。兩國農業最主要的經營組織形式分別是家庭農場和農戶, 而在日本兼業農戶占農戶數量的主體地位。在農業規模化進程中, 美國和日本政府運用農業立法來保障和促進農業現代化進程, 并采取了信貸支持、價格補貼、土地流轉等促進政策, 鼓勵和誘導家庭農場規模適度擴大。中國農業快速規模化的進程在農業勞動力老齡化及政府積極政策影響下可能只需要20年或更短時間。

世界各國在由傳統農業向現代農業的轉變過程中, 由于自然資源、土地制度等自然、社會、經濟因素的差異, 使得各國農業現代化的路徑和模式不盡相同。工業化國家的農業現代化發展主要有三種類型: 以美國和加拿大為代表的第一類, 這類國家人少地多、勞動力資源短缺, 農業現代化的建設路徑是大幅度提高勞動生產率, 在機械化得以實現的基礎上重點轉向生物技術, 最后實現農業現代化; 以日本和荷蘭為代表的第二類, 這類國家人多地少、勞動力資源豐富, 其農業現代化的建設路徑是大幅度提高土地生產率, 在生物技術的基礎上發展機械技術, 實現農業現代化; 以英國、法國為代表的第三類, 介于前兩者之間, 現代農業建設的路徑是土地生產率和勞動生產率雙重提高 ( 廖西元等, 2011) 。但無論是哪一種類型的農業現代化進程, 都是由傳統的分散經營的小農經濟向集約化、規模化現代農業經濟轉變的過程, 在這一過程中, 農業生產經營主體數量不斷減少、規模不斷擴大, 農業規模經營是農業現代化的必然選擇。

目前, 中國農業正處于從傳統分散經營的小農經濟向規模經營的現代農業經營過渡的重要轉型時期。自1987年中共中央《把農村改革引向深入》第一次提出適度規模經營以來, 有關規模經營的問題一直是政府部門和學術界關注的熱點問題, 2009年“中央一號”文件提出允許農民以多種方式流轉土地承包經營權, 促進建立健全農村土地承包經營權流轉市場; 2012年“中央一號”文件提出“加快修改完善相關法律, 落實現有土地承包關系保持穩定并長久不變的政策。按照依法自愿有償原則, 引導土地承包經營權流轉, 發展多種形式的適度規模經營, 促進農業生產經營模式創新。”2013年“中央一號”文件再次提出“堅持依法自愿有償原則, 引導農村土地承包經營權有序流轉, 鼓勵和支持承包土地向專業大戶、家庭農場、農民合作社流轉, 發展多種形式的適度規模經營。”由此可見, 以各種方式促進農業實現規模化經營將成為未來一段時期內政府的工作重心, 也反映了中國農業的未來發展方向。

然而, 中國農業規模化經營的路徑和進程將如何? 規模化經營過程中經營主體如何變化? 如何加快農業規模化進程? 這些都是擺在理論工作者和實際工作者面前亟待回答的問題。本文通過對美國、日本農業規模化歷史進程以及農業規模化經營促進政策的研究, 試圖借鑒發達國家農業規模化的成功經驗, 探索中國農業適度規模經營的路徑與發展進程, 提出促進農業適度規模化經營的政策建議, 為加快推進中國農業規模化經營進程提供決策參考依據。

關于農業規模經營, 早期的觀點主要有穆勒的小農優越論、阿瑟·楊、泰勒的大農優越性和羅雪爾的大中小農場兼容論。穆勒 ( 2009) 認為大生產對小生產的優越性在農業中不明顯, 農業從分工得到的好處很少, 土地共有制下的集體勞動比起對事情毫無興趣的雇傭工人的勞動來說富有生氣, 但不會像土地所有者和自營職工那樣充滿活力, 因此小農生產模式更具有優越性。阿瑟·楊認為大農場可以通過系統的管理、合理的耕作制度安排和部門間的專業分工, 可以使土地得到更好的休養, 從而提高土地生產率, 所以大農優于小農。阿瑟·楊雖然認為大農場比小農場優越, 但并不認為農場規模愈大愈好, 如果農場過大、超過有效監督的范圍就會得不償失。羅雪爾 ( 1981) 則認為大中小農場都有自己存在的價值, 大中小農場所以并存、其中尤以中農場居多, 是因為這種狀況對國家經濟最有利。當代學者則一般認為, 農業生產者規模越大, 越具有資源、科技、信貸、信息、市場及抗風險等優勢, 因而比小生產者更能獲得規模經濟。但也有一些學者不同意這種觀點, 如西奧多·舒爾茨 ( 1987) 在《改造傳統農業》一書中否認了大農場一定比小農場效率高的觀點。

根據規模經濟理論, 農業的規模經營勢必帶來經濟效益和生產效率的提高, 然而許多學者通過實證研究發現小農場的生產效率要高于大農場。羅伊·普羅斯特曼等 ( 1996) 曾列舉了一些實證研究的例子來證明小農場的高效率, 如印度規模在2公頃以下的農場的每公頃土地收入比規模在10公頃以上的農場高出1倍多; 肯尼亞規模在0. 5公頃以下的農場的每公頃單產是規模在8公頃以上農場的19倍, 前者的勞動力用量也是后者的30倍。然而, 其所舉例子均沒有考慮勞動力的成本和勞動報酬遞減的作用。如果考慮到勞動力這個變量, 則可能會出現不一樣的結果。瑞丁杰等 ( 2000) 對菲律賓農地規模與產出效率之間關系的研究顯示, 小型農田的面積在逐步增加到4公頃的時候生產效率保持上升態勢, 在非常小的農田尤其是面積小于0. 5公頃的農田的生產效率是很低的, 而且不會高于大面積農田的生產效率。但是, 在種植面積超過4公頃以后農業生產效率隨著種植面積的增加而下降, 認為小型農田規模不經濟和種植面積和生產效率的關系既不是完全正函數關系, 也不是完全反函數關系。

中國學者對中國農業規模經營也從不同角度提出了一些觀點。楊國玉等 ( 2005) 認為農業規模經營是農業現代化發展的必然趨勢和客觀要求, 中國目前的小規模家庭經營必須有所突破; 小規模家庭經營雖然能夠解決農民的溫飽問題, 但解決不了農民的支付問題, 也解決不了農業繼續發展、提高產業素質問題。張紅宇 ( 2012) 認為發展適度規模經營是切實轉變農業經營方式的主要抓手, 是建設現代農業的必然路徑選擇。張培剛等 ( 1996) 提出, 農業機械化的實現愈晚, 農業生產規模效益則越難實現, 農產品生產成本和價格均較高, 在農民收入中農業收入所占的比重也因而較低, 其結果將導致農業兼業化, 離專業化越遠; 同時, 在工業化進程中有可能實現土地經營規模的適當擴大。劉鳳芹 ( 2011) 認為農業機械化是影響土地規模經營的重要因素, 但農業機械租賃市場發達可以使小塊土地經營同樣實現農業機械耕種, 農業機械的使用是勞動力成本提高的結果, 不必然與農場規模相關聯。

廖西元等 ( 2011) 提出了中國特色的農業規模經營之路: 經歷從生產環節流轉規模經營到經營權流轉規模經營, 再到承包權流轉的家庭農場規模經營三個階段, 實現規模經營從低級形式向高級形式發展, 同時中國社會發展的地域性差異將使多種規模經營形式長期存在。一些學者還從中國農業競爭力較弱和提高農民收入的角度出發, 強調實現農業規模化經營是解決問題的關鍵。如楊潤廣 ( 2004) 認為WTO規則的實施使中國面臨著加速規模化、大幅度提高農業生產效率的巨大壓力, 不搞農業規模化, 就會由于與國外農產品競爭失敗而把大量的農業生產者拋向社會。

以上研究在方法和思路上都對本文有重要的參考價值, 但是關于美國、日本百年農業規模化進程及啟示的研究相對較少。本文的研究是對于這方面的補充。

美國農業無疑是當今世界較發達、生產力發展水平較高的農業之一, 美國農業現代化一直走在世界前列, 美國農業模式是農業現代化的典型代表之一。

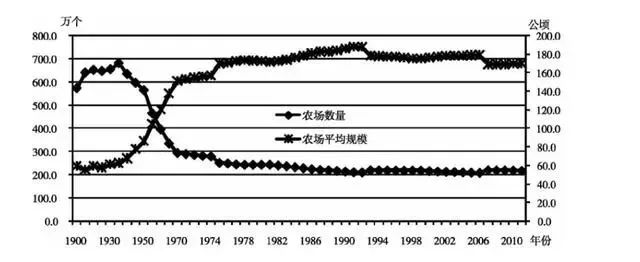

通過對美國從1900—2011年農場數量1、農場總耕地面積和平均耕地面積的歷史數據進行整理分析, 可以發現美國農場規模也呈現明顯的階段性特征。

圖1表明, 美國農場數量經歷了增加—快速減少—緩慢減少—基本穩定的變化過程, 而農場平均規模則經歷了基本穩定—快速增加—緩慢增加— 基本穩定的變化過程。

圖1美國農場數量及平均規模

1. 第一階段 ( 1900—1935年) 。農場數量不斷增加, 農場數量從1900年的573. 7萬個增加至1935年681. 4萬個; 而農場規模保持基本穩定, 農場平均經營規模在60公頃左右, 主要是由于土地面積快速增加, 而農場數量也在增加。

2. 第二階段 ( 1935 —1970年) 。農場數量快速減少, 農場規模快速擴大。農場數量由1935年的681. 4萬個快速下降到1970年的294. 9萬個; 與之相對應, 農場規模快速增加, 從62. 6公頃增加到151. 3公頃。農場規模快速擴大的主要原因, 一是現代農業技術裝備的應用有力地提升了農業現代化水平; 二是戰時征兵需要及戰后工業化、城鎮化進程加劇, 導致大量農業勞動力離開土地; 三是歸功于美國的農業自由競爭環境及制定的有利于大農場的農業政策的支持。從1935 —1970年的35年間, 美國農場基本完成了規模擴展過程, 農場數量大幅度減少, 標志著美國農業進入了規模化經營的現代農業階段。

3. 第三階段 ( 1970—1992年) 。農場數量處于緩慢減少階段, 到1992年農場數量減少到210. 8萬個, 而農場規模則處于緩慢增長階段, 1992年農場平均規模達到187. 9公頃。1970年之后, 美國農場進入規模競爭時代。根據1978年美國農業普查資料顯示, 在當時只有經營耕地面積超過1011. 7公頃、年銷售額在20萬美元以上的農場才能成為賺取大量利潤的農業企業。小農場 ( 銷售額在4萬美元以下) 絕大多數都虧本, 這些農場主或離開土地或搞兼營, 靠非農業收入才能把農場保存下來 ( 王文婧, 1991) 。

4. 第四階段 ( 1992年至今) 。1992年之后美國農場進入穩定發展期, 農場總數量穩定在210 ~ 220萬個之間, 2011年農場總數量為219. 4萬個, 農場平均規模有所下降, 但基本穩定在175公頃。在這一時期, 一方面, 美國農場總耕地面積仍在減少, 主要受美國農業現代化進程加快、 出現糧食生產過剩以及采取鼓勵農場休耕政策的影響; 另一方面, 農業從業人員逐漸減少, 農業人均耕地面積從1994年的52. 5公頃提高到2007年的62. 5公頃。這表明美國農業進入規模擴張和質量效益提升并重階段。

美國農業是在自由競爭的市場經濟制度下發展起來的, 國家不直接從事農業生產和農產品流通的活動, 因此, 目前大農場規模經營的格局是在市場競爭驅動下形成的。一些較大規模的農場在激烈的市場競爭中生存下來并擴大了經營規模, 中小規模的農場則在競爭中被淘汰。在競爭中生存下來的農場往往是一些能夠最先采用最新農業機械和其他先進農業技術的農場, 并且在規模逐漸擴大的過程中也更容易獲得規模效益, 如購置生產資料時具有更多的優惠, 由于良好的信譽而獲得信貸的方便和低成本等 ( 李竹轉, 2003) 。因此, 自由的競爭環境是促使美國農場規模不斷擴大的一個重要原因。雖然自由競爭促成了美國現在的農業格局, 但從美國農業發展的歷程來看, 國家干預的作用仍不可忽視。

1. 農業立法保障和促進農業現代化進程。在近百年的農業規模化發展歷程中, 美國國會通過了大量有關農業的法律, 建立健全了一整套指導農業和農村發展的法律體系, 各項農業法律不僅規定了政府農業政策的基本取向, 而且還規定了政府干預經濟發展的基本權限, 政府行為只能限定在法律規定的范圍之內 ( 孫瑞玲, 2008) 。

2. 政府有效的宏觀調控體系鼓勵和引導農業規模化進程。政府采用信貸支持、政策引導、利息調節、價格補貼等經濟手段和法制手段, 鼓勵和誘導家庭農場規模適度擴大 ( 王麗娟等, 2012) 。美國政府發放的農業補貼 ( 包括差額補貼、休耕補貼、災害補貼等) 都是按農場擁有的土地數量和產品數量來分配, 為此大農場得到了更豐厚的政府資金支持, 也自然而然地更有利于大農場的發展; 政府的農業信貸支持 ( 特別是抵押貸款) 也大部分為資產雄厚的大農場獲取 ( 熊紅芳等, 2004) 。

3. 政府的非家庭農場限制措施鞏固了家庭農場的主體地位。美國在促進土地流轉政策中特別強調“禁止非家庭性公司擁有農地和經營農業的直接生產領域”, 在以農場規模大而著稱的中西部地區的九個農業州都有這樣的規定 ( 劉玉榮, 2008) , 以保證農地盡可能由農戶經營。根據《美國家庭農場報告》 ( Robert A. Hoppe and David E. Banker, 2010) , 到2007年美國家庭農場占全部農業經營主體的97. 6% , 處于絕對主體地位, 非家庭農場僅占2. 4% 。家庭農場中小規模農場 ( 年銷售額低于25萬美元) 依然占很高比重, 占比達88. 4% ( 見表1 ) , 與此同時, 美國小型家庭農場兼業現象仍很普遍, 小型家庭農場收入主要依靠大量的非農收入, 而不是主要靠農場生產, 大部分的非農收入來自工資、薪水及創業收入。

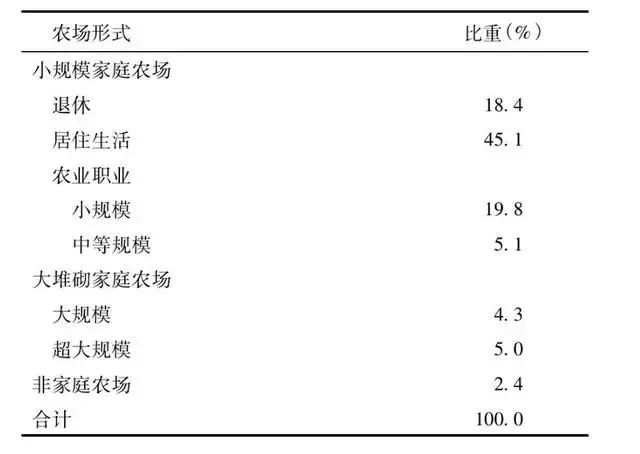

表1 2007年美國農場數量構成

日本是一個人多地少的島國, 農業自然資源較為稀缺, 2011年耕地面積456. 1萬公頃, 人均耕地0. 036公頃1。盡管如此, 通過擴大農戶經營規模、 提升土地生產率等途經, 日本農業同樣實現了由傳統分散經營的小農經濟向集約化、適度規模化的現代農業轉變, 為以小農經營為主的傳統農業國家實現農業現代化提供了案例。

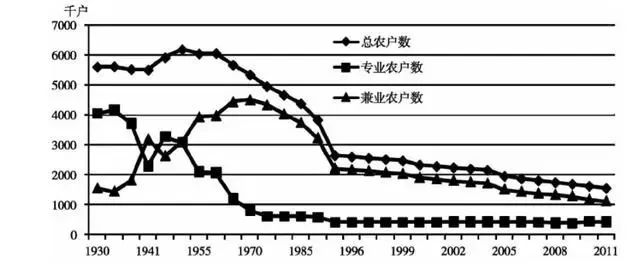

圖2日本專業、兼業農戶數量變化

通過對日本從1930—2011年都府縣及北海道農戶歷史數據2進行整理分析發現, 在日本農業現代化進程中, 農戶總數量呈現出基本穩定—明顯上升—快速下降—平穩下降的階段性特征。伴隨著農戶數量的變化, 農戶經營規模呈現出穩中有升的趨勢。

1. 第一階段 ( 1930—1960年) : 分散的小農經營階段。農業經營總戶數穩中有升。1930年農戶數560萬戶, 1941年549. 9萬戶, 1950年達到最大的617. 6萬戶, 之后十年基本穩定在600多萬戶。

農戶經營規模小。都府縣的統計數據顯示, 經營1公頃以下的農戶數由下降轉為增長趨勢, 經營1 ~ 2公頃的農戶數相對穩定, 2公頃以上的農戶下降, 其在總農戶的占比由7. 2% 下降至4. 1% 。在北海道地區, 農戶規模可分為5公頃以下和5 ~ 10公頃兩類, 經營5公頃以下的農戶占總農戶數的近70% 。

這一階段農戶經營規模小的兩個重要原因, 一是二戰對農業生產的影響; 二是長子繼承制, 盡管1947年廢除了該制度, 但現在仍有不少的家庭讓長子繼承較多的遺產。

2. 第二階段 ( 1960—1995年) : 小規模農戶快速減少階段。農戶總體數量快速下降, 農戶經營規模不斷擴大。農戶總數量從1960年的605. 7萬戶快速減少到1995年的265. 1萬戶, 35年中年均減少近10萬戶; 都府縣1公頃以下的農戶所占比例從71. 8% 下降到60. 4% , 經營2公頃以上的農戶比重從4. 1% 上升到13. 1% ; 北海道地區10公頃以下的農戶所占比例從95. 3% 下降到56. 8% , 10公頃以上的農戶所占比例從4. 7% % 上升到43. 2% 。

這一時期, 日本工業化快速發展, 城鎮化進程加快, 農村勞動力不斷向城市和工業轉移, 農業人口逐步減少, 為實現農業機械化和提高農業勞動生產率創造了條件 ( 孫力, 2007) , 農業現代化發展到較高水平。

3. 第三階段 ( 1996—2011年) : 農戶總體數量保持緩慢平穩下降的趨勢。15年中, 日本農戶數由265. 1萬戶減少至156. 1萬戶, 年均減少7. 27萬戶。這一時期農戶規模進一步擴大, 2011年農戶戶均耕地面積達到2. 92公頃, 北海道農戶經營規模擴大更明顯, 10公頃以上的農戶數占比達到60. 5% 。

1935—1970年, 除了10年戰爭的影響, 農戶類型變化過程基本上保持著專業農戶下降、兼業農戶上升的態勢。這一趨勢大致是由于農業機械化程度提高、農戶有精力和時間從事非農業活動的影響。1970年之后兩者均保持下降趨勢, 尤其是專業農戶數量更快減少。這一現象正好與農戶耕地規模逐漸擴大的變化趨勢相吻合。1970年兼業農戶數最多, 達到451萬戶, 到2011年下降到112. 2萬戶。而專業農戶數到1995年就相對穩定, 1995—2011年專業農戶數基本上穩定在43 ~ 45萬戶。可見1995年之后農戶的減少主要是兼業農戶的減少。

兼業農戶占有重要的地位。兼業農戶占總農戶的比重從1930年的27. 8% 增加到1975年的87. 6% , 之后緩慢減少。專業農戶比重從1930年的72. 2% 降至1975年的12. 4% , 之后進入緩慢增加的通道, 2011年兼業農戶和專業農戶分別占總農戶的71. 9% 和28. 1% 。

從耕地規模的變化過程可以看出, 日本農業的規模化發展深受農業技術、經濟發展和戰爭等因素的影響。但自20世紀60年代以來, 政府不斷出臺的農業法規和支持政策則是推動日本農業規模化經營的重要外生力量。

1. 農地法的修改促進了農業規模經營。1962年后日本政府對限制農業規模經營的《農地法》 ( 在1962年修改之前, 該法把自有自營的小規模農業看作是日本“最適當的”農業經濟形式, 并規定了土地不準買賣、不準出租等條款) 作了多次修改。1962年的修改主要包括: 設立農業生產法人制度, 承認農地生產法人有取得農地的權利; 放寬了農業經營規模的上限 ( 3公頃和12公頃) , 允許土地出借或出租, 并承認現實生活中已經存在的通過承包耕作或委托耕作等方式擴大經營規模的組織形式為合法。1970年又進行了大幅度修改, 主要內容包括放寬了土地流轉管制, 取消了農戶和農業生產法人購買或租地的最高面積限制等 ( 高強等, 2012) 。這些修改都為土地權利流動和擴大土地經營規模創造了條件, 主要表現為兼業農戶的快速增加和一些專業農戶紛紛租借兼業農戶的土地。同時, 1970年還專門設置了農業勞動者養老金制度, 以保證離開農業的農民有相對穩定的生活保障 ( 肖綺芳等, 2008) 。以上政策有效促進了農地規模化經營, 1960—1995年是農戶數減少最快的35年。

2. 農協的發展為農業規模經營組建了完善的服務平臺。農協逐漸成為規模化經營的另一種途徑, 得到了政府支持。日本政府在1992年制定的 “新的糧食、農業、農村政策的方向”中首次將協會定義為“組織經營體”; 1999年的新《農業基本法》 中指出, 在促進部分農戶農地經營規模化的同時, 還應積極發展以村落為單位的生產組織 ( 許田曉, 2009) ; 2003年出臺的《大米政策改革基本綱要》中將其作為政策扶持的“村落型經營體”; 2007年實施的《跨產品經營安定政策》則把此類生產組織認定為農業規模經營方式之一, 可以享受政府的收入直接補貼 ( 胡霞, 2009) 。農協的良好發展為農業規模經營組建了完善的服務平臺。

3. 農業保護的“特別措施”有效促進了農業規模經營。在2000年日本農業完全納入WTO體制后, 為了應對國外廉價農產品的沖擊尤其是對大米的沖擊, 日本政府開始重新思考農業規模經營方式。在《大米政策改革基本綱要》中提出了提高國內農產品的價格競爭力, 選定并重點扶持40萬戶發展規模經營。在此期間, 政府主要通過限定政府補貼發放對象來大力扶持大規模經營農戶的發展。在應對國外廉價農產品沖擊的過程中, 得不到政府補貼的中小農戶逐漸走向破產并最終放棄農地, 大農戶則得到規模擴大而更好地存活下來。日本的農業經濟人口平均耕地從2000年的1. 6公頃提高到了2007年的2. 5公頃。顯然, 政策實施對農地規模化經營格局有較大的調控作用。

4. 農業生產法人資格放寬進一步促進了土地流轉和規模經營。2000年允許股份公司參股農業生產法人并從事農地經營, 2009年農地制度再一次修改, 企業只要滿足一定條件就可以在國內任何地方租賃農地并參與農業生產經營。2000—2010年, 日本除農戶以外的農業經營實體總數從1. 05萬個增加至1. 99萬個, 其中從事農業經營的股份公司 ( 含有限責任公司) 增長最多, 從922個增加到8265個。

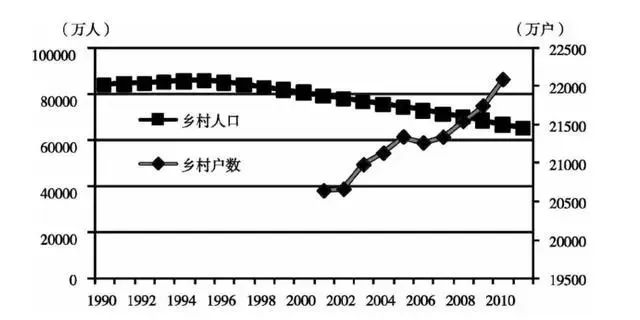

1. 農業規模化的進程是一個長期的緩慢過程。從鄉村人口指標的變動過程來看, 鄉村人口總量在1995年之前一直處于增長趨勢, 1995年開始處于穩步下降過程中, 且有加速減少的態勢, 1995—2011年鄉村人口年均減少1. 67% , 這成為推動農業規模化進程的重要力量; 1990—2011年鄉村人均耕地、鄉村從業人員人均耕地分別從1995年的0. 11公頃、0. 194公頃增加到2011年的0. 185公頃和0. 30公頃, 表明鄉村人均耕地、鄉村從業人員人均耕地規模均處于緩慢增長過程中, 農業規模化進程已經啟動; 但從鄉村戶數1、農村戶均耕地規模指標來看卻呈現出相反的趨勢, 一是鄉村戶數在持續增加, 二是農村戶均耕地規模呈不斷下降的趨勢, 這可能與中國人口生育高峰期的特征是相對應的, 農村家庭的分化及新家庭的不斷增加, 導致鄉村戶數的增加和戶均規模的下降*, 這表明農業規模化經營進程受到農村家庭不斷增加的制約, 由此可推論農業規模化進程將是一個長期過程, 需要克服農村家庭戶數增加和戶均規模日趨下降的阻力。

圖3中國鄉村人口及農戶數

2. 農業的兼業化可能長期存在。中國農業現代化進程必須面對人多地少、人地矛盾緊張的不爭事實, 農村土地不僅承擔著食品供給、原料產出、農耕文化傳承和生態保育等功能, 而且承擔著最低社會保障功能, 尤其是在城鄉均等化的社會保障體系尚未完備之前, 農村土地的社會保障功能的長期存在導致農戶不愿意離開、徹底拋棄土地, 而細碎化、 日趨小規模化的戶均土地必然導致農戶難以專業從事農業, 從而不可避免產生農戶兼業化。農業生產的季節性也為兼業化提供了條件。根據在安徽省2012年春節期間的調查, 兼業化人口的比重達19. 6%1。

無論是美國大規模還是日本小規模的農業規模化過程, 都經歷一個農場規模逐漸擴大、農場數量和農戶數快速減少到緩慢減少并趨于穩定的過程, 而且政府制定了相對積極的政策促進這種趨勢的發展, 其農場數量和農戶數快速減少即農業快速規模化的進程都經歷了35年左右的時間。中國農業是否正在經歷快速規模化的過程? 有兩個因素深刻影響著中國農業土地流轉的加速和農業經營規模的擴大, 快速規模化的過程可能較之美國、日本時間要短。

其一, 農業勞動力的老齡化使農業的快速規模化成為一種必然趨勢。2012年安徽的調查顯示目前農村勞動力的平均年齡53歲, 全國農業勞動力的平均年齡達到50歲。可以設想, 再過20年, 現在大部分的農村勞動力將不能從事農業生產, 即使沒有促進規模經營和土地流轉的政策, 農業規模化經營客觀上都存在著可能。

其二, 各級政府促進農業土地流轉、規模經營的政策助推農業規模化經營。農業土地的集體屬性也可能促進規模化的早日實現。因此可以大膽判斷, 中國農業快速規模化的進程可能只需要20年。

家庭農場是指以家庭成員為主要勞動力, 從事規模化、集約化、商品化的農業生產經營活動, 并以農業收入為家庭主要收入來源的農業經營主體。

伴隨著農村勞動力的大量轉移及老齡化, 以及城鄉均等化的社會保障體系的不斷完善、政府鼓勵土地流轉政策的進一步實施, 中國農村土地的最低社會保障功能將日益散失, 農村土地將不斷向規模農戶或專業大戶集中, 農戶日益成為標準的經濟組織, 在農民合作社和農業專業協會日趨健全、社會化服務體系日益完善的前提下, 家庭農場將成為中國農業的主體經營組織, 而合作社、行業協會又把更多的家庭農場聯合起來, 為家庭農場提供完善的服務。

中國農地規模化經營必須充分考慮農業規模化進程的長期性、快速規模化的可能性以及兼業化可能長期存在的特點, 尊重農民的意愿, 循序漸進地推進農地規模經營, 并因勢利導地出臺相應的法規保障和政策支持。

1. 推進農業立法, 保障和推進農業規模化經營。農業規模化進程是一個相對長期的過程, 同時又是一個涉及農業、農村、農民的系統工程, 需要一個長期穩定的、涉及農業生產、農村經濟、社會、生態、政治、農民生活的立法保障, 有必要及時修改完善相關法律法規, 每五年頒布實施《農業促進法》、 《農村國土空間整治法案》等一系列法律法規。

2. 加快推進城鄉統一的戶籍制度改革, 促進農村剩余勞動力及其家庭真正融入城鎮。農業規模化進程的重要約束因素是農村住戶數量的增加和戶均規模的不斷下降, 其根本原因是農村剩余勞動力及其家庭不能真正融入城鎮, 農村土地仍然作為其社會保障的最后屏障。因此, 必須加快推進城鄉統一的戶籍制度改革, 進一步完善城鄉一體化的社會保障體系, 使得部分農民能夠真正離開土地。

3. 加快推進農民合作社、行業協會建設。農民合作社和行業協會是培育塑造家庭農場的主體經營地位的外部支撐條件, 尤其是在小規模、家庭數量眾多的背景下, 合作社和協會是家庭農場對接大市場的重要支撐力量。因此, 必須出臺引導、扶持合作社、協會建設的優惠政策和促進措施。

4. 加大農業社會化服務體系建設力度。農業社會化服務體系是培育塑造家庭農場主體經營地位的重要外部支撐條件, 必須加大力度推進生產性服務、科技服務等社會化服務體系建設力度。

5. 實施青年家庭農場主培育工程, 塑造農業規模化經營主體。適應勞動力老齡化、規模經營快速推進的需要, 出臺扶持政策, 從農村知識青年、大中專畢業生中選拔有志于農業創業的人員, 實施青年農場主培育工程, 為農業規模化發展塑造全新主體。

來源:農業經濟問題2014年01期

作者:張士云 江激宇 欒敬東 蘭星天 方迪 安徽農業大學經濟管理學院

基金: 國家科技支撐計劃課題 (編號:2013BAJ10B12);

更多干貨、市場分析、重磅案例、實戰課程歡迎訂閱 [農業行業觀察]公眾號:nyguancha

相關文章

文章:10896 篇

瀏覽:37334 次

【考證】第7期鄉村振興管理師招生火熱招生,線上..

鄉村振興新范式:整村運營,不只是網紅村的流量..

干貨梳理!不知道如何打造農業品牌?附6個切入點..

【智慧農業】趙春江院士:農業大模型與知識服務..

鄉村振興農村一二三產業融合發展的內涵、做法及..

十五部門聯合發文:推進智慧農業管理成熟度認證..

【縣域農業】湖南省:運用“四大法則” 加快湖南..

【鄉村振興案例】牛欄江鎮水海村如何巧用“一二..

2025第四屆數字農業發展大會暨數字農業分會換屆..

【農資賽道】農資行業未來發展的五大趨勢!..

重磅政策!“十五五” 時期我國農業與農村發展規..

聚焦農業科技!第四屆“金扁擔”農業現代化論壇..

【預制菜】預制菜公司如何招商?“5張招商圖譜”..

中化化肥品牌煥新發布:鑄就作物營養健康引領者..

松洋壓縮機閃耀2025冷暖峰會,展現產品創新硬實..

【預制菜】預包裝食品數字標簽來了!一目了然更..

【智慧農業】智能無人機將解決“三農”三大痛點..

種地也要高科技!土壤傳感器開啟農業精準種植新..

天域航通:30倍增長書寫東北農業新篇 新疆基地鑄..

【鄉村產業】“土特產”如何做成大產業?8大方向..

AI賦能農業發展向“新”提“質”,中國移動助推..

農資行業商業模式揭秘:不靠賣農資產品,靠會員..

【智慧農業】智慧農業創業:20+條創新商業模式推..

【農業案例】農業創業中的5個坑,農民看過后,選..

恭喜新疆缽施然智能農機股份有限公司榮獲2024年..

農村電商僅剩下農產品直播,未來還將如何發展..

新年特刊!100多個特色農場的經典案例,都非常有..

數字農業創新典型案例——淘菜菜、京東農場..

如何打造更賺錢的“無人農場”?

【預制菜】重磅分析!我國預制菜出海的趨勢與特..