數字農業如何破解傳統農業發展瓶頸?

“下鄉”仍是互聯網企業的主流趨勢,曾在“五環內”廝殺的互聯網企業們,再度于農業市場不期而遇。

熱潮漲于2014年——彼時,阿里試水“農村淘寶”,計劃在三至五年內投資100億,建立1000個縣級運營中心和10萬個村級服務站,企圖實現“網貨下鄉”和“農產品進城”;京東則攜其物流優勢,另辟蹊徑,力推“京東農資頻道”,計劃招募10萬推廣員,覆蓋10萬行政村。巨頭之外,也有美菜、一畝田、本來生活等創業公司伺機分羹。

五年熱度不退,期間真金白銀重投之下,換來的仍是雷聲大雨點小的局面。

即便巨頭們相關動作頻頻,甚至還有大佬親自下場賺吆喝,養豬的養豬,種咖啡的種咖啡,但在大眾印象里,除了能在網上購買蔬菜水果之外,并未留下太多痕跡,更何況各類農產品的網絡銷售額在諸多平臺占比中幾乎可忽略不計。

那么,用技術改善農業為什么這么難?技術改變農業的關鍵在哪里?

三大派別之爭

事實上,沒有哪個行業會像農業這般復雜——

不同的農產品特性迥異,蔬菜、糧食、水果及肉蛋奶的產銷鏈條各不相同。如果將農業產業鏈進行拆分,大致可以劃分為三個環節,即上游的生產,中游的流通和下游的分銷。由此根據改造環節的迥異,對應到企業層也能分出下述三種類別:

一類是創業型生鮮電商,切入末端分銷,將農產品從批發市場送到用戶手中,滿足懶人訴求。這種模式雖在一定程度上方便消費者采購,但對農業中上游的問題幾乎沒有貢獻。

一類是諸如阿里、京東、拼多多等大型電商平臺,切入中游流通環節。他們憑借流量優勢,將買家和賣家直接對接,減少層層加價。

農產品生產出來后要進入市場,有一個漫長的流通過程。先是產地批發市場,再是中轉地批發市場,然后是銷地批發市場,最后進入零售市場。批發商層層倒手,每次倒手要加價10%到20%。根據某官方背景報告,蔬菜在進入銷區批發市場到零售市場的流通環節中,市場管理費和攤位費占總流通成本的約45%,接近一半。如果再加上中間商的利潤,那么菜價中流通環節占比超過70%。

阿里、京東、拼多多們想讓產地直接對接用戶,目的在于打掉70%的流通成本。這樣既能提高農民的收入,提高農產品的周轉速度,也能給消費者實惠,并且從中還能產生可觀的經濟效益。

還有一類是諸如佳沃、網易等企業,直接組織生產。

中國農業生產向來“精工細作”,這能提高單位產量,但也有弊端,以家庭為單位的生產模式導致生產分散,難以規模化生產。不少企業看中其中的機遇,想借助資金和技術上的優勢對農業的上游進行改進。

佳沃起初想通過輸出技術、管理,不直接參與生產。在國外,它收購Arandanos等種植園,充當水果公司的幕后老板。但在國內,由于缺少職業種植商,佳沃不得已自己包地并雇傭農民種植。而丁磊對養豬的重視程度不言而喻,成立專門事業部先在浙江湖州包了1200畝地養豬,后又到江西包了3400畝,甚至在豬身上安裝傳感器,實時監測各種數據。

但無論是佳沃抑或網易,這種直接進行生產的模式頗為繁重,涉及到資金支持、技術提供、人員管理等全方面,這些特點使得這種模式難以大范圍內推廣開來。

技術改變農業怎么這么難?

農業的技術改造從2014年前后便轟轟烈烈開展起來。

當時,有媒體報道稱,我國涉農電商平臺已經有三萬家,農產品電商平臺三千家。無論數字是否確切,已足以證明智慧農業的火爆。

這一時期崛起的大多數互聯網農業項目都集中在下游的分銷環節,他們充當了批發市場和用戶之間的搬運工。在一定程度上方便消費者的采購,但對農業中上游的問題幾乎沒有貢獻。而在農業鏈條中,中上游的問題更為突出,例如資金短缺、生產破碎化、食品安全問題、標準化缺失、品牌化缺失……

一大批生鮮電商的死去似乎也說明了這個問題,2014年轟轟烈烈起來的那批電商平臺,在2016年又一批批倒下。所以農業的核心不在最后一公里,而在最初的一畝三分地,智慧農業需要改變的不僅僅是農產品的分銷,更重要的是對農產品生產進行改造。

在上文提及的三種派別中,第三類體現了智慧農業的真正價值。但對農業生產進行改造,哪有那么簡單。擺在眼前的問題,包括且不限于——

技術難度。要改進農業生產,最有效也是最直接的是提高農業生產技術。美國硅谷創業公司Plenty 使用傳感器和大數據創造“高產”農場,能根據農作物生長類型,輸送具體的光、空氣成分、濕度和營養物。號稱在相同區域內,他們的農作物產量是傳統農場的350%,而用水量僅相當于傳統農場的1%。但這一技術至今沒有規模化。

生產難以標準化。對于農產品,尤其是水果蔬菜來說,要生產出品質高的產品,不僅需要經驗,也十分依賴天氣等自然因素。這些不確定性導致農業成為“看天吃飯”的行當。即便可以通過生產的標準化來穩定質量,降低對自然條件的依賴,但這背后,牽扯著一整套標準化鏈條,涉及農間管理、采摘、物流等環節,實現難度很大。

農民的管理難題。可以通過培訓農民來達到生產的標準化,制定出一套生產標準告訴農民如何施肥、播種、采摘。但是,農民的受教育程度有限,依據2017年國家統計局公布的第三次農業普查結果,農村初中及以下學歷占91.8%,大專及以上學歷只占1.2%。文化程度決定他們對種植方法的理解程度,也決定了能否將標準執行下來。

資金難題。無論是改進技術還是進行標準化生產都需要資金的支持,而當前農業金融產品并不完善在——“金融機構不敢借錢給農業企業,它們的顧忌在于,如果遇到天災怎么辦?你說你養了五千頭豬我怎么核實?說直白點,流通只解決了包銷的問題,但農業金融真正的痛點是抵押物的透明,這個沒有解決。”平安智慧城市-智慧農業負責人李麥琪在接受虎嗅采訪時說道。

面對如上的種種難題,企業們有沒有辦法解決?答案是,有的。

困難重重,那要如何落地?

近兩年,在原本互聯網企業當道的智慧農業領域,卻也有“意外”入局。

以平安為代表的這類在大眾意識中“金融”標簽仍較濃厚的公司,卻另辟蹊徑地提供了第四種改造農業的樣本——不直接組織生產,而是扮演技術與金融的提供方,給當地農業企業、農民提供技術和金融支持。

相較阿里、拼多多等電商,這種模式參與到生產環節,對農業的參與度更高;而相比較佳沃、網易等直接種植與養殖,這種模式更輕,也更具廣泛復制的可能性。

平安的入場看似低調且悄無聲息,但如果了解平安近年來的戰略轉型,便會知道這并非出人意料的結果。

早在2008年平安就提出“金融+科技”的戰略,累計投入500多個億支持研發項目,推動人工智能、區塊鏈及云計算等前沿技術在金融、醫療、智慧城市等領域的不斷迭代與落地,也正是基于幾大領域的應用成績,平安品牌標識在今年正式更新為“金融·科技”。而從場景上而言,平安也是最早涉足農險的保險公司之一,多年經營中對用戶需求有著深刻洞察。因而,在智慧農業領域發力有著天然的用戶優勢與用戶場景。

李麥琪告訴虎嗅,平安智慧農業有土地、溯源、生產、金融等七個產品模塊,將這些模塊組合形成兩個業務線,一個是面向政府的智慧農業管理平臺:“比如一個縣整體種植情況、農業補貼精準計算,農資流通和投入等等,我們會提供精準的數據,便于政府對農業的管理。”

一個是面向農業企業、農民的溯源+金融產品,從產前產中產后全面跟蹤農作物、牲畜的生產情況,做到全程溯源,保證食品安全,給企業、農戶做科學生產的指導,并且向他們提供多種金融產品,滿足資金需求。

將農民、農業企業、政府的需求,對應到上述的幾個問題中,可以看到他們迫切想要解決的主要有三點:生產的標準化,農業的金融服務,品質品牌的提升。平安智慧農業改善了這三個問題。

依據平安集團智慧農業項目團隊的介紹,在生產標準化上,通過AI圖像識別、大數據分析,對種植行業的土地質量和植物營養等監測,從而實現精細化生產,比如幫助生產基地精準變量施肥、提前預防病蟲害等;對養殖行業,從飼料、環境、免疫、生長狀態、屠宰、包裝等環節實施監控和記錄可追隨,從而實現定量喂食、定期免疫、統一屠宰等。“有些技術除了農業還可以應用到其他行業的,比如AI基于視頻自動監控養殖人員的操作是否規范。有些技術是專門針對農業的,比如基于衛星遙感的農田識別。”

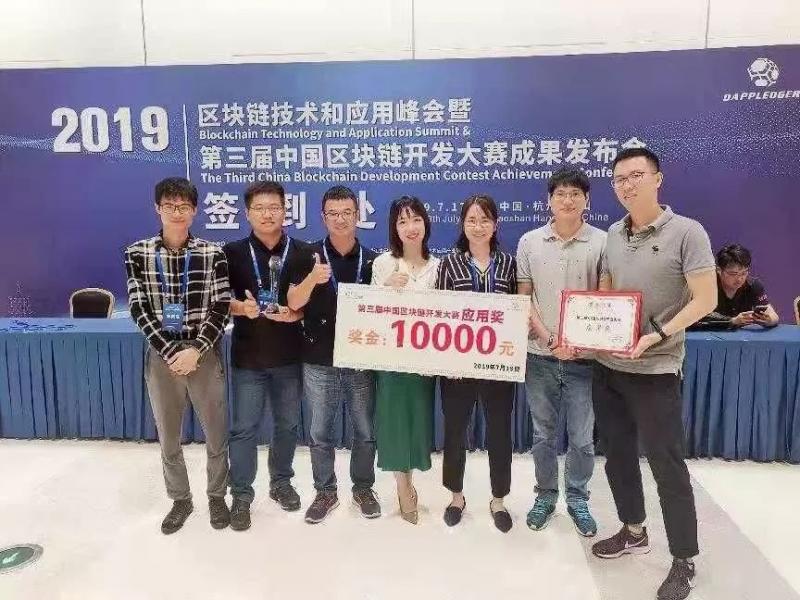

而前不久,平安的這套智慧農業追溯平臺也獲得工信部中國區塊鏈開發大賽最佳應用獎,是大賽中唯一一個農業扶貧項目。“平安科技區塊鏈研發團隊支持的區塊鏈技術擁有全業內最強的零知識認證解決方案, 達到每秒超5萬次交易,延時低于0.05秒,包含百倍國密加速方案;同時,擁有最大的商業區塊鏈平臺, 覆蓋超4萬 節點, 連接 200家銀行、 超20萬企業和其他500家商業和政府機構,輸出幾十個企業級應用解決方案。” 平安產險科技中心核心系統團隊總監劉金萍在采訪中說道。

在農業金融上,當前最大的問題是抵押物不透明,銀行等金融機構難以印證農戶和農業企業給到的農業資產是否屬實并對生產風險進行評估,但當整個生產過程能夠溯源,生產信息都數據化、透明化,就能夠證實這個農戶和企業到底有多少頭豬,多少畝地,莊稼生長的好不好。

在具體落地中,平安的做法頗為聰明,它沒有直接組織農民生產而是借助當地政府、行業協會和龍頭的農業企業,先樹立起行業標桿,然后逐漸普及。“我們沒有那么多的人力去一一跟那么多的農民、養殖戶、種植戶溝通,所以我們到一個地方肯定會去得到政府的支持,得到當地龍頭企業的支持,有些運營工作、溝通工作他們也可以幫助我們去做。”

這避開了對農民的管理等問題,將管理難題交由更專業的人士去做。

當然,智慧農業并非一蹴而就,是一個長期投入的過程。

據了解,平安智慧農業有一個20到30人的AI研發團隊,上線前,經過一年多的研發和數據積累:“農業和其他行業不同,它有上百種作物,不同作物在不同地理環境下,展示的特征也有差別,這導致要建立出精準的AI模型,需要有巨大的訓練數據支持。這是一個長期的工作。”

盡管如此,李麥琪仍對智慧農業還是保持樂觀。在他看來,平安的優勢是在全國各地都有農險業務員能夠收集到一線的數據,更為重要的是:“我們出發點是用金融和技術去促進農業發展,而不是去追求短期的盈利。我們真的是抱著情懷去做這個事情,等看到效果后,再去探討盈利。”

農業是個十萬億級的藍海市場。據統計,中國每年農產業及食品總規模為9.3萬億元,農資為2.2萬億元,加在一起超過10萬億元,農業產業鏈占據中國消費零售的半壁江山。

這里有著絕好的機遇,但也困難重重,需要巨額投入以及漫長的時間等待。這考驗著企業們的毅力,也同樣考驗著他們的情懷。

來源:虎嗅APP

更多干貨、市場分析、重磅案例、實戰課程歡迎訂閱 [農業行業觀察]公眾號:nyguancha

相關文章

文章:928 篇

瀏覽:16876 次

【考證】第7期鄉村振興管理師招生火熱招生,線上..

鄉村振興新范式:整村運營,不只是網紅村的流量..

干貨梳理!不知道如何打造農業品牌?附6個切入點..

【智慧農業】趙春江院士:農業大模型與知識服務..

十五部門聯合發文:推進智慧農業管理成熟度認證..

【鄉村振興案例】牛欄江鎮水海村如何巧用“一二..

2025第四屆數字農業發展大會暨數字農業分會換屆..

鄉村振興農村一二三產業融合發展的內涵、做法及..

【縣域農業】湖南省:運用“四大法則” 加快湖南..

【農資賽道】農資行業未來發展的五大趨勢!..

重磅政策!“十五五” 時期我國農業與農村發展規..

聚焦農業科技!第四屆“金扁擔”農業現代化論壇..

【預制菜】預制菜公司如何招商?“5張招商圖譜”..

中化化肥品牌煥新發布:鑄就作物營養健康引領者..

松洋壓縮機閃耀2025冷暖峰會,展現產品創新硬實..

【預制菜】預包裝食品數字標簽來了!一目了然更..

【智慧農業】智能無人機將解決“三農”三大痛點..

種地也要高科技!土壤傳感器開啟農業精準種植新..

天域航通:30倍增長書寫東北農業新篇 新疆基地鑄..

【鄉村產業】“土特產”如何做成大產業?8大方向..

AI賦能農業發展向“新”提“質”,中國移動助推..

農資行業商業模式揭秘:不靠賣農資產品,靠會員..

【智慧農業】智慧農業創業:20+條創新商業模式推..

【農業案例】農業創業中的5個坑,農民看過后,選..

恭喜新疆缽施然智能農機股份有限公司榮獲2024年..

農村電商僅剩下農產品直播,未來還將如何發展..

新年特刊!100多個特色農場的經典案例,都非常有..

數字農業創新典型案例——淘菜菜、京東農場..

如何打造更賺錢的“無人農場”?

【預制菜】重磅分析!我國預制菜出海的趨勢與特..