以“李子柒”為例如何做好內容營銷策略

改革開放三十多年來,伴隨著城市化的進程,數千萬農民工背上行囊,坐上一列列南下的綠皮火車,紛紛加入了外出務工的大軍。然而,近年來,一些新的情況正在中國遷徙的版圖上悄然發生。昔日從農村進城打工、經商、讀書的人,在城市打拼積累了一定的知識、經驗、技術后,如今又重新回歸家鄉工作、生活。這個新的群體被學者稱之為“城歸”。

在2017年全國兩會上,“城歸”也成為新鮮的高頻詞。著名經濟學家厲以寧把“城歸”的出現稱為中國一場悄悄進行的人力資本革命。

他們的回歸,或緣于鄉土情懷,或倦于城市的喧囂,正帶著新的知識與夢想,重回闊別已久的家鄉,尋找落葉歸根最合適的起點。他們的歸來,或將是撬動鄉村建設的新支點,推動中國農村進入新一輪結構性變遷的軌道。

一場折返的遷徙

3月22日晚上7時許,廣西貴港市石卡鎮的一個村子里,橘黃色的燈光打在一間店鋪的牌匾上,映出了“農家樂”三個大字。25位村民圍著桌子,埋頭在熱氣騰騰的火鍋中。穿過廚房一角,黃慶盛正在灶臺上忙碌著,把蓮藕切成碎粒,將糯米磨成粉,一疊一疊地蒸著點心。

從頭到腳一身白色制服的黃慶盛樂呵呵地說:“外出打工20多年,如今返鄉終于有了屬于自己的店面。”

20世紀90年代,一部《外來妹》電視劇風靡全國,一夜之間在鄉村掀起了“打工”的熱潮。彼時的鄉村,人多地薄,村里的青壯年漸漸地燃起了外出務工的夢想。

1990年,黃慶盛揣著兜里的200元,只身前往佛山,成為了村里的第一代“打工族”。90年代的佛山街頭,一棟棟高樓正在建設,站在鋼筋底下的黃慶盛不禁打了個寒顫:“初中畢業,能做什么呢?”

在同鄉的介紹下,黃慶盛跟著一位廚師當起了學徒。彼時的冬天格外寒冷,黃慶盛每天清晨5點便起來學習做菜,直到夜晚11點才回到宿舍。不久后,輾轉于廣州。從學徒到廚師,這一堅持便是20多年。

黃慶盛說,在外漂泊久了,每次想家,都會失眠。家中有老人和小孩,時常讓他牽腸掛肚。

2015年的一天,黃慶盛回到了家鄉,帶著多年打工積攢下來的20萬積蓄,在家開了一間近百平方米的“農家樂”。平日里,在外忙碌一天的建筑工人多到農家小院聚餐,生意好的時候一天能賺1000多元。

返鄉后,讓黃慶盛感到明顯變化的是村子里多出了很多年輕人。隨著村里經濟的好轉,過去不少外出打工的村民回到了家鄉。如今,有的在建筑業里當起了包工頭,有的開了汽車維修店。

石卡鎮是中國區域協調發展深化的背景下,農村興起“城歸潮”的一個縮影。事實上,像黃慶盛一樣,在外打工積累了一定的技能,如今返鄉的“城歸”不在少數。

國家統計局最新數據顯示,2016年末,全國流動人口比上年末減少了171萬人。近五年來,農民工總量增速持續放緩。此外,據農業部統計,近年來農民工返鄉創業累計達到了450萬人,還有約130萬居住在城鎮的科技人員、中高等院校畢業生等下鄉創業創新。

昔日的“打工潮”正逐步顯現“城歸潮”,猶如一場折返的遷徙,從大城市擴散到小城鎮,從沿海到內陸,甚至把觸角深入到偏遠的內地鄉村。

“城歸”初現崢嶸

3月21日清晨6點,貴州省六盤水市,原本人影稀疏的街道突然被一個鐵門開啟的聲音喚醒。面包店長吳雪琴喊了一聲:“出爐嘍。”

很快,店門口排起了長長的隊伍,有背著藍色書包的學生,有頭發花白的佝僂老人,還有提著菜籃的家庭婦女。在這條的街道上,這是第一家手撕面包店。雖然開業不到二個月,人氣卻顯得出奇好。

店門打開,一股香氣撲鼻而來。全透明的玻璃作坊里,吳雪琴正低頭灌著奶油,開始張羅店里這一天的生意。

34歲的吳雪琴是畢節市大方縣的村民。2000年,不滿18歲的她,來到工廠密集的江蘇無錫市,成為流水線上的工人。直到2017年1月,在外務工17年的她,返鄉開了一家屬于自己的面包店。

吳雪琴告訴深圳晚報記者,如今,全家人的生計都靠著面包店,盡管每天從早忙到晚,但能就近在家里陪著孩子,她再也不想外出打工。

這樣的場景也是經濟學家厲以寧在貴州畢節的調研見聞。在2017年兩會上,厲以寧舉例談及他在貴州畢節調研時看到的變化,過去畢節沒有吃蛋糕、面包的村民。如今村里有了面包房,小孩、老人過生日都要訂蛋糕,而這些面包房就是“城歸”開辦的。與此同時,“城歸”的到來也舒緩了留守兒童、留守老人等社會問題。

事實上,早在2016首屆中國PPP投資論壇上,厲以寧便首次提出了“城歸”的概念。他指出中國“城歸”是個新的群體。過去聽說過“海歸”,沒聽說過“城歸”。如今,“城歸”人數大約已經占到四千萬外出民工的四分之一,并且還在變化。

之所以在這個時間節點大量出現,離不開中國土地確權與流轉制度的變革。在厲以寧看來,十八大后,中國農村的發展出現巨大的變化,土地確權的驗收使得土地流轉隨之動起來,城鄉收入差距逐步下降。

以浙江省嘉興市為例,土地確權以前,城市人均收入和農村人均收入之比為3.1:1,土地確權驗收后,城鄉人均收入之比變成1.9:1。“城歸”正是在這樣的背景下出現。

一株冰葡萄的鄉村革命

“城歸”返鄉的背后,中國經濟的晴雨表亦在悄然間發生改變。他們的歸來或將為農村帶來新的就業與創業需求。此刻,位于遼寧省的一個小村莊里,正上演著一場由返鄉創業者改變整個村莊經濟生態的蝴蝶效應。

每年臘月,長白山腳下的土地,就進入了冰封季。遼寧省桓仁滿族自治縣湖邊的半山坡上,一株株冰葡萄正在靜靜地醞釀。進入三月,張玉鵬便開始準備新一季種苗的培育。

身為村里走出的一名大學生,張玉鵬是全村人的驕傲。畢業后他到北京,成為了一名電視臺記者。然而,他卻在工作6年多后,選擇辭職回家當農民。

張玉鵬回鄉創業的想法,與他的記者生涯有很大的關聯。他曾采訪過包括馬云在內的許多成功企業家,耳濡目染之下,他的心底埋下了創業的種子。

直到2010年春節回鄉的一次見聞,讓他決定重回這個生他養他的農村。這年,張玉鵬發現,離家多年,家鄉的道路依然破爛不堪。多數村民進城打工,部分村民仍靠著傳統的養殖業、種植業維生。

看著村里的境況,他覺得自己應該做點什么。春節過后,張玉鵬辭職返鄉。經過考察,張玉鵬看到了家鄉特產——冰葡萄的發展前景,同時也看到了育苗的薄弱環節。他發現村里冰葡萄的種苗參差不齊,成活率低,且沒有正規的、成規模的種苗供應商,甚至有人以次充好。

育苗的短板成為了張玉鵬最初創業的機遇,他想通過培育優良的冰葡萄苗來解決種植的痛點,并以此賺錢。

2010年5月,張玉鵬和村里的幾家農戶簽訂了育苗合同,用3萬元錢預付了定金,規定了育苗標準,讓農戶嚴格執行。白天,張玉鵬緊盯著育苗的進展,晚上,便在網上發布信息。

第一年,張玉鵬就賺了100萬。有了本錢后,他開始大規模種植冰葡萄,慢慢觸及冰葡萄的核心環節。看到種植葡萄帶來的收益,不少村民也“坐不住”了,紛紛跟著他學習種植冰葡萄。

隨著時間的推移,在這個村莊里,從冰葡萄種苗繁育到冰葡萄種植再到冰酒釀造生產,逐步形成了冰葡萄深加工的全產業鏈,甚至延伸到了與之相關的化肥、剪刀等產業。

如今,張玉鵬帶動了當地100多家農戶種起了冰葡萄。張玉鵬告訴深圳晚報記者,在這100戶中,原本有30多戶在外地打工,得知種冰葡萄比打工賺錢,從2013年開始,他們紛紛回村種植冰葡萄。農民工都比較眷戀家鄉,如果每個村子里都有一個產業,其實很多人不愿意到外面飄著。

回鄉的農民,平均每戶種植6到10畝的冰葡萄,一年收入4萬多元。這比他們在北方工地干活多了一倍。

張玉鵬想不到回鄉創業竟然帶來了這樣的連鎖變化,促進村里農民工回流就業,村莊也因“城歸”逐漸恢復了生機。

撬動農村建設的支點

在這個龐大的人口流動逆轉過程中,無論是農家樂,還是面包店,抑或是種植冰葡萄的“城歸”,或多或少都滲透著新的經營理念。他們的回歸并非孑然一身,而是帶回了在城市打拼中積累的知識、技術、經驗。一定程度上,也為農村的發展注入新的活力。

但這一切并非順利無阻。盡管“城歸”返鄉現象崢嶸初現,但在城市生活多年后的大部分“城歸”,缺乏返鄉就業、創業所需的關系網絡,亦面臨資金短缺、經驗不足等路障。吳雪琴告訴深圳晚報記者,返鄉開面包店,一旦失敗就會更窮,并非所有的人都能回家找到工作或成功創業。

華中科技大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰在接受深圳晚報記者采訪時表示,“城歸”目前只是一種現象,未來能否形成趨勢尚未成定局。

“城歸”對于鄉村的影響是一個漸進的過程。如何讓“城歸”成為化解“三農”問題的長久動能,真正做到后顧無憂,成為了不得不認真思考的問題。

中國社會科學院社會政策研究中心副主任,楊團十多年前就開始探索鄉村發展試驗。2010年,她發起設立了非營利性的社會組織北京農禾之家咨詢服務中心(以下簡稱“農禾之家”),指導農村合作組織走向新農村的綜合農協方向。

雖已年過花甲,但楊團仍未停止奔走在鄉村的腳步。她真切地感受到,近幾年許多在外打工的人正帶著新的見識、資金和夢想踏上返鄉路,還有不少大中專畢業生或是成為中國的“新農人”,或是做“城鄉游牧族”,身在城市,心在鄉村,竭力為新農村建設服務。

事實上,早在2013年秋末,在農禾之家主辦的“返鄉青年匯北京站”活動中,楊團就曾下過一個判斷,以農民工和知識青年為主的群體引領的返鄉潮,是一場正在醞釀中的新社會運動和創新過程,在今后5至10年將走向高潮。

反觀當下的“城歸”現象,楊團認為這一切僅僅是開始。改革三十多年來狂飆突進的發展建設,造成了城鄉二元結構下中國鄉土的遲滯。而今剛露頭角的返鄉潮意味著中國社會進入了一個拐點,以追求金錢和財富為主導的時代正在過去,追求更好的生活品質不僅是城市也是鄉村建設之夢了。

在楊團看來,近年國家出臺了諸多政策來鼓勵農民工返鄉,但目前仍缺整體規劃,缺乏幫助“城歸者”的組織。事實上,許多農民工想返鄉創業,但不知道做什么,怎么做。有識之士要做鄉村發展的支點,在返鄉大潮中利用各種力量撬動鄉村資源,為農村注入新的活力。

要想讓“城歸潮”真正推動鄉村的發展,楊團認為,需要政府的政策支持,更需要培育公共性比較強的鄉村新型的集體經濟組織。這種能為農民提供生產、金融、供銷、技術、社區福利、文化等綜合性服務、成員規模足夠大的合作經濟組織,將是讓農村再次騰飛的組織和制度建設的核心。(來源:深深)

相關文章

文章:720 篇

瀏覽:16101 次

【考證】第7期鄉村振興管理師招生火熱招生,線上..

鄉村振興新范式:整村運營,不只是網紅村的流量..

干貨梳理!不知道如何打造農業品牌?附6個切入點..

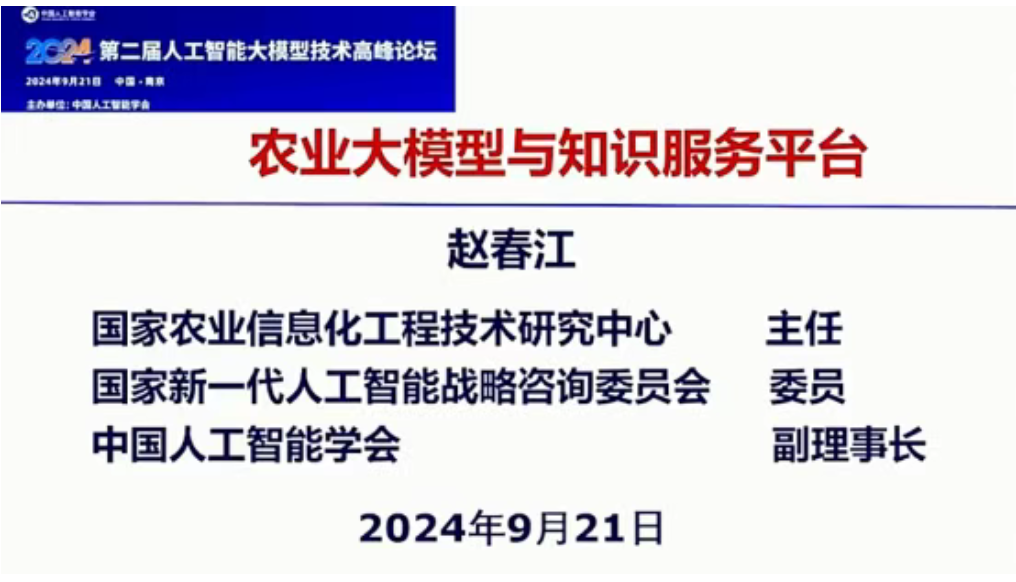

【智慧農業】趙春江院士:農業大模型與知識服務..

十五部門聯合發文:推進智慧農業管理成熟度認證..

鄉村振興農村一二三產業融合發展的內涵、做法及..

【縣域農業】湖南省:運用“四大法則” 加快湖南..

【鄉村振興案例】牛欄江鎮水海村如何巧用“一二..

2025第四屆數字農業發展大會暨數字農業分會換屆..

【農資賽道】農資行業未來發展的五大趨勢!..

重磅政策!“十五五” 時期我國農業與農村發展規..

聚焦農業科技!第四屆“金扁擔”農業現代化論壇..

【預制菜】預制菜公司如何招商?“5張招商圖譜”..

中化化肥品牌煥新發布:鑄就作物營養健康引領者..

松洋壓縮機閃耀2025冷暖峰會,展現產品創新硬實..

【預制菜】預包裝食品數字標簽來了!一目了然更..

【智慧農業】智能無人機將解決“三農”三大痛點..

種地也要高科技!土壤傳感器開啟農業精準種植新..

天域航通:30倍增長書寫東北農業新篇 新疆基地鑄..

【鄉村產業】“土特產”如何做成大產業?8大方向..

AI賦能農業發展向“新”提“質”,中國移動助推..

農資行業商業模式揭秘:不靠賣農資產品,靠會員..

【智慧農業】智慧農業創業:20+條創新商業模式推..

【農業案例】農業創業中的5個坑,農民看過后,選..

恭喜新疆缽施然智能農機股份有限公司榮獲2024年..

農村電商僅剩下農產品直播,未來還將如何發展..

新年特刊!100多個特色農場的經典案例,都非常有..

數字農業創新典型案例——淘菜菜、京東農場..

如何打造更賺錢的“無人農場”?

【預制菜】重磅分析!我國預制菜出海的趨勢與特..